2月9日は漫画家の手塚治虫先生の命日で、平成元年の1989年に60歳で亡くなった時は、僕にとっては昭和天皇が崩御された以上にショックな出来事でした。没後36年になりますが、2025年の今も1月にNHKでNHK特集「手塚治虫 創作の秘密」(1986年1月10日放送)や2月に1979年5月10日放送の、わたしの自叙伝「手塚治虫~こども漫画三十三年~」の再放送、3月にはファン1000人が選ぶ!手塚アニメベスト10の特番、2004年のアニメ火の鳥が毎週放送されているなど、伝説化しつつも愛されており、また日本の漫画・アニメを切り開いた先生の功績は計り知れないものがあります。

鉄腕アトムのアニメ放送(日本初)が昭和38年なので、僕がモノ心のついたころから漫画やアニメはあったはずですが、「手塚治虫」を意識して漫画を読んだのは小学校低学年の頃で本屋さんや貸本屋だったと思います。当時近所に本屋が2軒、小学校の近くに貸本屋が2軒あり、学校帰りに寄ったり、休みの日も立ち読みしたり、特に貸本屋では駄菓子も売っていて、当日読みで確か一冊10円か20円で駄菓子も買って食べながら読み漁っていました。

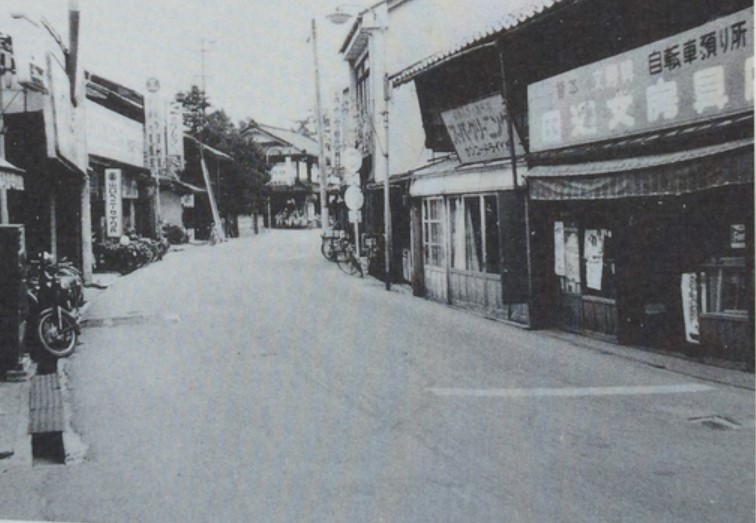

その貸本屋は「くまよ」さんと「田辺」さんで、2軒とも今はないのですが、50年前の写真を見ると、当時のことを思い出します。

貸本屋には月刊誌の「冒険王」や、マガジン・サンデー・ジャンプ・チャンピオン・キングのような週刊誌の他に、手塚治虫や同時期に活躍した漫画家の望月三起也、白戸三平、小沢さとる、水木しげる、楳図かずお、藤子不二雄、松本零士、川崎のぼる、赤塚不二夫、とりいかずよし、ジョージ秋山 等人気作家のコミックが図書館のように並んでおり、小遣いの少ない小学生にとっては最高の場所です。

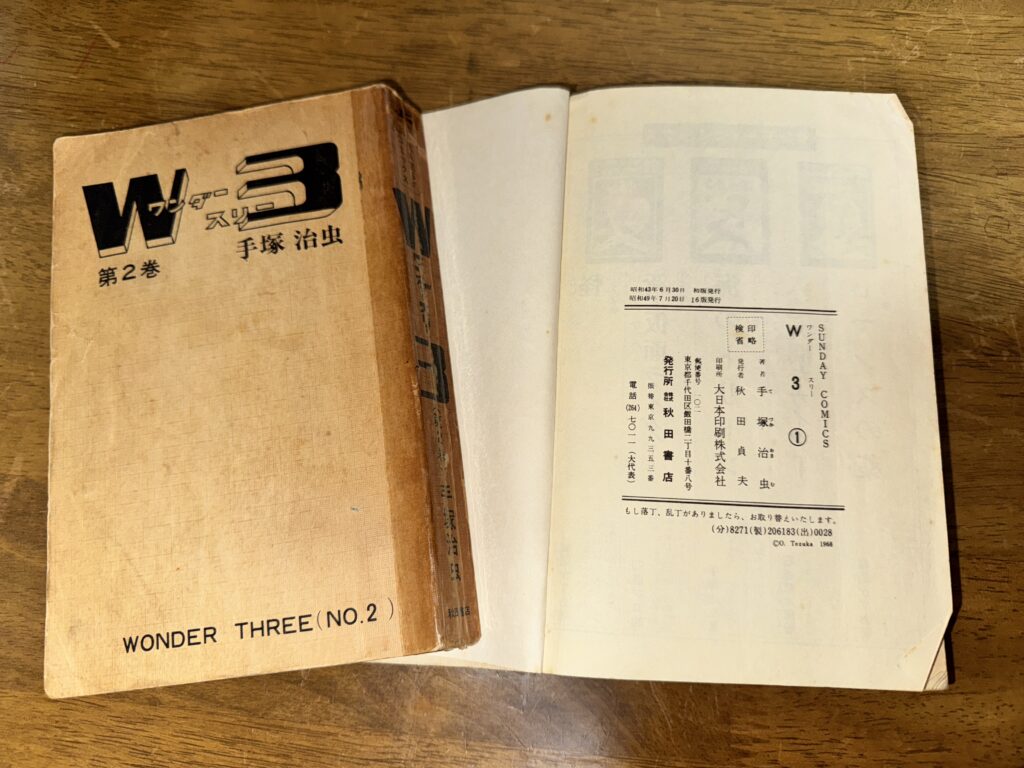

そのなけなしの小遣いで小学生時に購入した手塚治虫のコミックで今でも手元にある最も古いのは「W3(ワンダースリー)」です。昭和43年6月が初版でその16版の昭和49年7月だから大ヒット作ですね。ボッコ・プッコ・ノッコという女性隊長+凸凹コンビというチーム構成の発明は、その後の他の作家の作品(タイムボカンシリーズ等)のキャラクターにつながってる気がします。

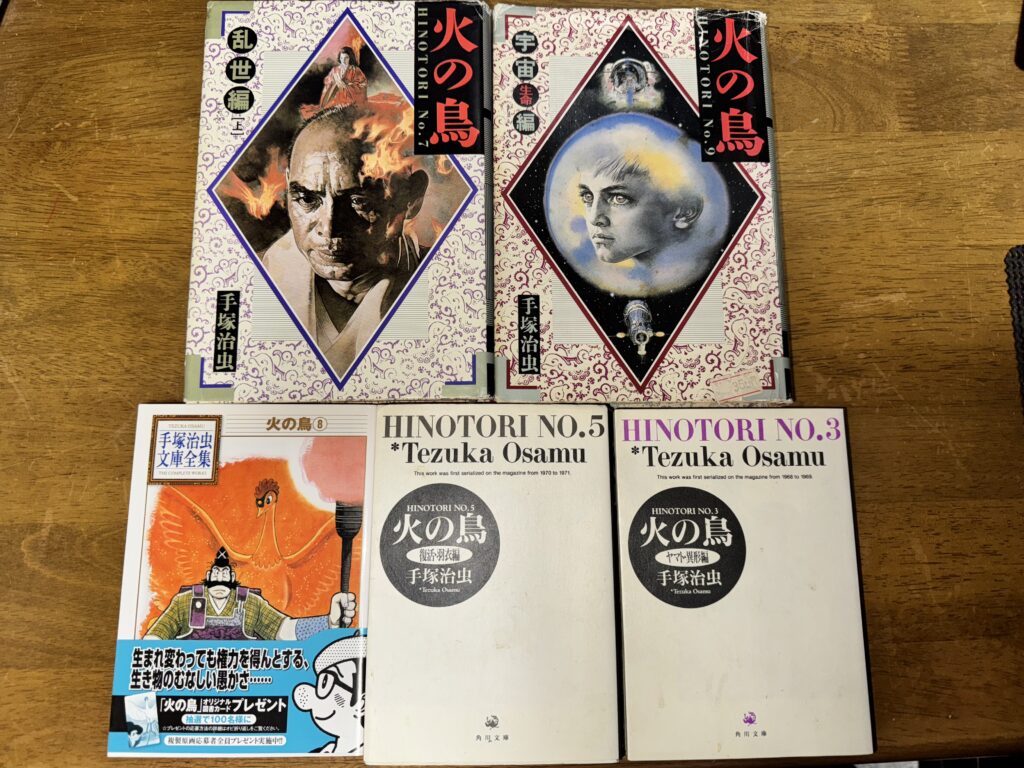

「火の鳥」は高校生のときに復刻した「マンガ少年」に最新作が連載されており、過去の作品の別冊版も揃えていたのですが、残念ながら学生時代に母が雑誌と思って全て処分してしまいました(がっかり)。手塚治虫のライフワーク的な作品で、過去と未来、原子から宇宙、すべてが命としてつながっているという壮大なストーリーです。亡くなるまで掲載は続いており、新作は僕が就職してからいくつか購入してました。未完の大作です。

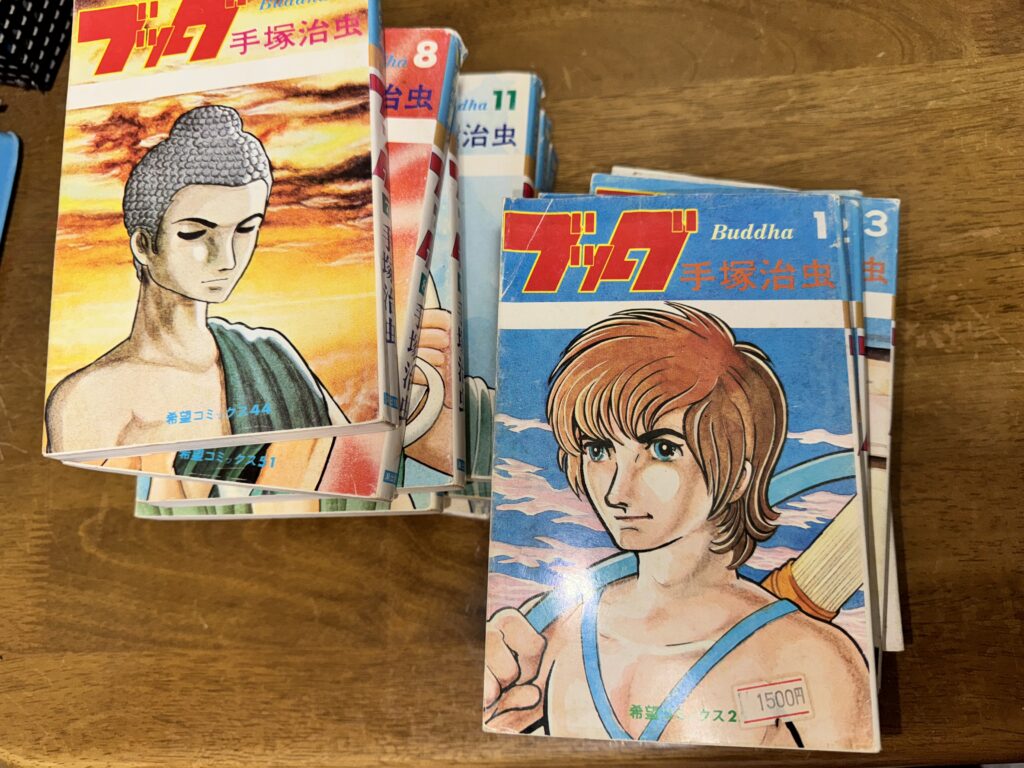

影響を受けたという点では「ブッダ」でしょうか。お釈迦様の一生を手塚治虫独自に解釈したストーリーで描いた作品なのですが、ある程度史実(通説)にも基づいており、大河ドラマのようなお話です。初めて読んだのは小学校のときのような気がします。就職してから大人買いしました。寺院巡りやお寺さんと会話するときの予備知識として今でも役立っています。

手塚治虫記念館が兵庫県宝塚市にあります。15年前の2010年5月に訪問しました。今でもいろいろな展示や企画を催しているようです。

手塚作品には愛らしいキャラクターがたくさん登場しますが、日本人は、古代から八百万の神を祀り、鳥獣戯画のような擬人化・デフォルメ化が得意で、これらは日本人のDNAに刻まれており、漫画が発展した気がします。

手塚先生は「描きたいものはまだまだある」と一日3時間の睡眠で過ごしておられ、数々の伝説・逸話・名言を残しています。亡くなっても作品やキャラクターは永遠ですね。

コメントお待ちしております。

コメントを残す