初めて望遠鏡でみたのはやはり「月」でした。

自宅は町屋で隣家との間の庭からはあまり見えず、中学・高校時は当然車がないので、父にお願いして車に望遠鏡をつんで郊外につれていってもらってました。

しかし、それも毎回とはいかないので、そのうち、家のスノーダンプ(ママさんダンプ)にローラースケートを取りつけて、そこに望遠鏡をつんで近くまで運んで見てました。

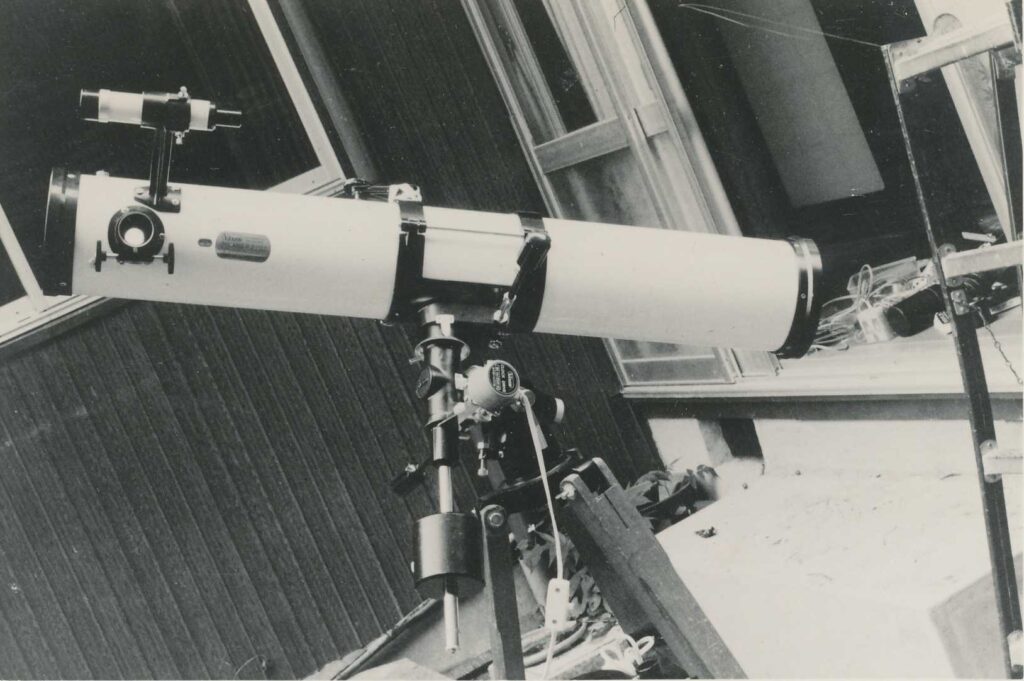

望遠鏡は10cmの反射赤道儀(ビクセン製ポラリスR)なのでそれなりに重く、ローラースケートがはずれて動かなくなるなど苦労の連続です。

3年後に鏡筒と三脚そのままで架台をシステム型のDXに買い替え、それが今も現役です。DX型の説明書は下記でした。

そんな姿をみたのか、父はどこからかリヤカーを調達して僕に与えてくれました。

今ではアウトですが、夜中にこっそり家を抜け出し、リヤカーに望遠鏡をつんで、歩いて20分くらいの総合グランドまでよく出かけたものです。(総合グランドには外部コンセントがあり、こっそり電源を使うことができました。)

明け方になると家人にバレないように戻って布団にもぐり学校にいくまでひと眠りです。

そんな中高時代でしたが、大学に入り、免許をとって車にのるようになるとリヤカーを使うことはもうなくなり、リヤカーはいつのまにか父が処分してました。

社会人になると仕事が忙しくなり、転勤になり家族も増えてあまり天体写真も撮らなくなり、ふとした瞬間に肉眼で月や星を見上げるのみの生活です。

それでも月日や季節の変化を月で感じることは多くありました。

月は、望遠鏡で視界いっぱいに拡大して、微動ハンドルで位置をかえながら月をみると、まるでアポロで宇宙旅行をしている気分になりますね。

天体写真の技術は、中高レベルとして雑誌に掲載されるくらいでしたが、大人の世界では素晴らしい写真を撮る方が大勢いて、なかなかそこまでには至らず。

時は流れ、2019年にフルサイズのデジイチカメラ(SONYα7Ⅲ)を購入。世の中はアナログなフィルム現像・印画紙プリントでなく、PCでの画像処理が主流になってます。

そこで昔の望遠鏡で、最新の撮影機材でどこまで写るのか試したくなり、かっての望遠鏡を納屋から引っ張り出し、メンテナンスし、いろいろ試行錯誤した結果、それなりの画像が得られるようになりました。(2021年10月31日上記動画と静止画撮影。アイキャッチ画像はそれを画像処理したもの)

でもやはりそれは50年前に始めてみた「月」のイメージの一部なのです。

コメントお待ちしております。

コメントを残す