東京の国会の前にある国立国会図書館には日本すべての書物が保管してあるそうです。

最近、資料のデジタル化が進み、国会図書館のシステムがインターネット対応になり、書物によっては個人宅でも閲覧可能になったことを知りました。

国立国会図書館にアクセスすると下記の画面になります。

ログイン無し(オレンジ)でも検索はできますが、ほとんどの資料は内容を見ることができません。緑の資料はリモートで閲覧可能、青の資料は国会図書館内でのみ見られる資料です。

最近の資料は著作権の関係でほとんどが青でした。

使い方は簡単で「キーワード」のところに語句をいれて検索ボタンを押すだけです。

デジタルコレクションは、画像の取り込み同時にテキスト化しており、極めて高速で、ほとんどストレスなしで全文検索してくれます。

今回、フクイ紙店の初代とされている「福居和三郎」で検索してみました。

「砺波市史 資料編3 近現代」がヒットしました。

詳細をクリックするとこの資料は緑(登録してログインすれば閲覧可能)でしたのでログインします。(事前に本会員登録してありました。ID付与まで約1ケ月かかりました)

検索結果では「コマ番号」という表紙から数えた番号が示されています。

今回の「福居和三郎」は460コマだったので、そのコマにジャンプします。

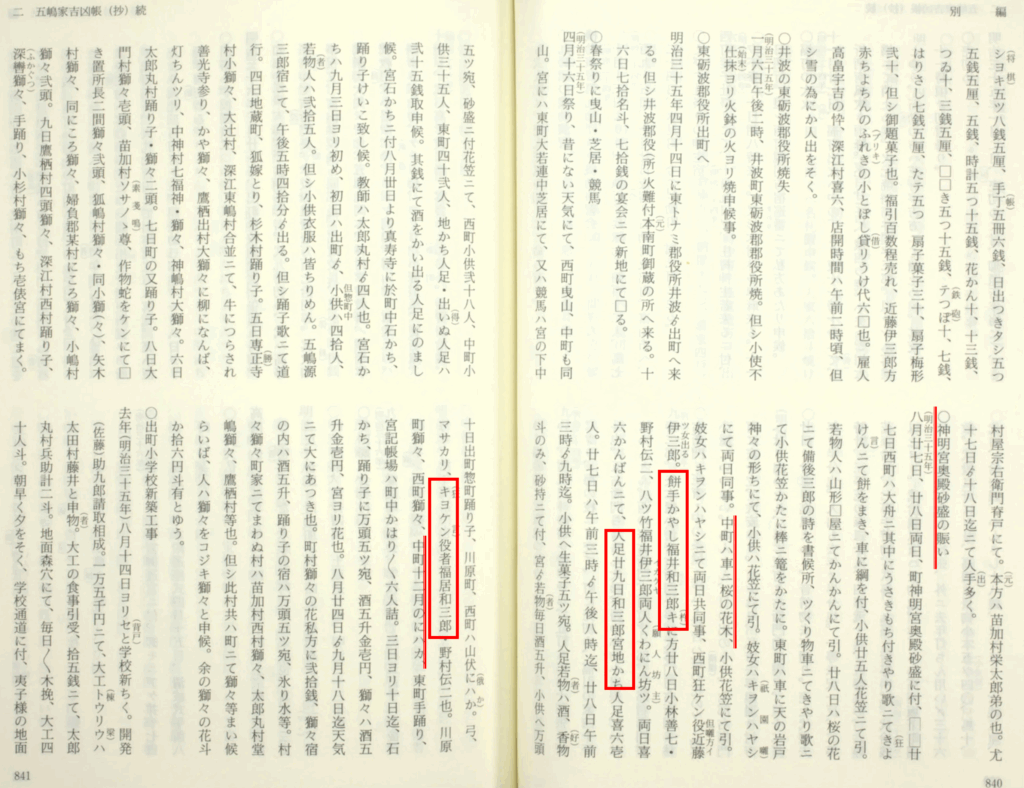

次の内容でした。(赤線を引きましたが、画面ではアイコンが表示されます)

—五嶋家吉凶帳(抄)—

明治35年8月24日ー9月18日 出町神明宮奥殿砂盛の賑い

8月27日-28日の両日中町は車に桜の花木、餅手かやし福井和三郎

9月10日出町豊町踊り子、川原町、西町は山伏ニワカ。弓、マサカリ、狂言役者福居和三郎、野村伝二也。川原町獅子、西町獅子、中町12月のニワカ。

ニワカ(俄)というのは即興劇や踊りのようなものらしくNHKの大河ドラマ「べらぼう」でも出てましたね。

日本中どこででもやっていたようです。

福居と福井が混在していますが、元は「福井」だったが初代の和三郎が「福居」に変えようとしていたようです。

というのは、これとは別に、戸籍や土地の登記簿、過去帳で我が家のファミリーヒストリーを調べました。

遡れたのは、明治の初めころまでで、金沢からきた「福井コト」という人が西町(金田庄八-今のケヤキ公園当たりの地主)の家に住み、その子(または養子?)が和三郎で、明治38年に結婚し、明治40年に中町の今の土地の権利を買ったという記録がありました(この年をフクイ紙店操業)

先ほどのニワカは明治35年なのでやはりこの頃は西町に住んでいたようです。

明治42年の中越銀行(旧北陸銀行出町支店ー現在の砺波郷土資料館)の建築協力に「福居和三郎

壁紙・紙漉き2円」とあったので、紙店を始めていたと思います。

一方、いろいろな公式記録と突き合わせると話が合わないところがあります。

出町神明宮は明治33年に大火で東の曳山も含めて消失し、大正8年に復興するまで仮殿(奥殿?)だったそうです。

大火直後の明治35年にニワカを催したとすれば、町の復興を祈ってのイベントだったのでしょうか、、、

下記の資料は平成12年(2000年)9月16日に行われた、神明宮創建350年式典のパンフです。

23年前に亡くなった父(三代目)から聞いていたのは、「先祖は福居重治で金沢の百姓町から砺波にきた」でした。

和三郎には子供がいず、41歳で亡くなります。二代目外吉は、和三郎の妻の弟で養子に入ったようです。かなり放蕩人だったようで、満州や朝鮮?に行った時の写真が残っています。

国会図書館のサイトで「福居外吉」を検索してみたところ、官報や電話番号簿に名前がありました。

外吉は昭和14年に51歳で亡くなっており、このとき父は7歳なので、先祖の話を直接は聞けなかったようです。(残念)

自分のルーツのファミリーヒストリーを調べると。先祖がちゃんと生きていて何をしていたのかがわかり面白いですが、個人で調べるのはなかなか大変です、、、

(関連ブログ:出町中町四つ角の変遷)

コメントお待ちしております。

コメントを残す