砺波の夜高は昔から、竹細工に和紙を貼り、下絵を描いて溶けた蝋(ろう)で色の境界を分け、絵の具(染料)で色をつけます。竹細工の中に光源を入れ、内からの光で絵を浮かび上がらせることで、幻想的な行燈になるわけです。昭和40年代初めのころ(1970年頃)までは光源は蝋燭(ろうそく)だったようで、僕が小さい頃は町中を練りまわしてる最中に大行燈が燃えたこともありました。その後山車に自動車のバッテリーをつんで自動車用のランプで光らせるようになり、2000年頃から白色LEDが安価になってきてLED化が進み、今では小行燈や手持ちの田楽行燈もLEDになっています。

夜高の歴史について検索すると下記の資料がありました。

最近の動向

光源がLEDで明るくなったことで、精緻な図柄が可能になり、青や緑も多用する美しい行燈が作れるようになりました。当店にも、近年は和紙の紙質や細めの筆、染料の色合い等こだわりのご相談が多くなっています。毎年商品を仕入れておりますが、昔からの仕入れ先でも原料や職人が減って廃業・廃番になっていたり、小口の対応が難しいとか、海外から原材料を輸入したり、生産を海外で行うメーカーも昨今の地政学的な影響、輸送・配送の人手不足等で、数量のまとめ要求や値上げなどあり、仕入れには苦労しております。

今はネットで購入できるものもあるのですが、小口品・特殊品のみを当店でお買い求めとなると零細小売店では経営的には厳しくなる一方で、近隣では廃業になった文房具店もあるようです。商いをやめると、これまでお求め頂いていたお客様もお困りになると思われるので、極力地元での購入をお願いしたいところです。(価格は頑張ります)

夜高用和紙

夜高行燈は、光を適度に透過させて極彩色の図柄を際立たせていますので、和紙の厚さや紙質は重要なポイントです。さらに、数か月にわたって効率的に一定品質で製作することや、ロー(蝋)入れ時、彩色時の筆や色の”のり”も町内(夜高保存会)ごとに工夫(こだわり)があります。実態として、当店でお買い求めになる和紙(または障子紙)はサイズの違い(半紙・全判・ロール)も含めれば現在7種類あります。(和紙によっては特定の町内用に取り置きしているため、ご注文になる場合がございます)

糊(のり)

骨組みが木材や竹の場合は、障子紙用の糊で大丈夫です。昔から使われている「でんぷん糊」(ヤマト糊)・洗濯糊(ダイヤ糊)になります。塗りやすさと消費量・後日剥がすことも考慮して水で伸ばして使うことが多いのですが、強度との兼ね合いになります。また、金属や狭い面にはより強力な壁紙用糊(アミノール)や木工用ボンドを使うこともあります。このあたりも各町内で異なりますね。

当店では5種類扱っております。

蝋(ろう)・パラフィンワックス(ロー)

昔は天然の蜜蝋の蝋を使っていたそうですが、今は石油からとれるパラフィンワックスが主流です。当店が標準にしているのは融点が53℃のタイプです。電熱器やホットプレートを使えば容易に溶けて使いやすいのですが、温めすぎると揮発してもったいないですし、周り中ツルツルになるので、使いやすいぎりぎりの温度にするのがよいでしょう。

色の境界をローで区切ることで色が混ざらず、また、ローの部分は光が柔らかくなり美しくなります。

小分けもしております。

筆・刷毛(はけ)

骨組みに和紙を貼るときの糊付け、ロー入れ、彩色等、夜高ではいろいろな筆や刷毛が活躍します。塗りたい面積に応じて太さを使い分け、当店では、これまでの夜高の経験やご要望に合わせて、職人に専用品を作っていただいて揃えております。

100均やネットにも一般品が多くありますが、毛がぬけたり、次第にムラができ長持ちしない、などで場合によっては頻繁に交換する必要があります。最近の夜高は絵柄や模様が微細になっており、毛先が重要です。丁寧に描くといっそう美しいので、使いやすい良いものをお勧めします。

#夜高用筆の選び方・使い方はここ

染料とは

素人目線で調べてみました。和紙に色をつける塗料には「顔料」と「染料」があります。顔料は一般に水や有機溶剤でも不溶の粉末で、塗るときは液体を用いますが、液体が乾くと粒子が付着します。粒子のままなので普通は光を通しません。一方、染料は水に溶け、さらに染色後ある程度の堅牢性を持ちながらも色素が分散されているので薄くすると光を通します。このため、夜高では染料が使われます。

染料はさらに染色方法によって適するいろいろ種類があります。染色は対象となる繊維(和紙の場合は植物性繊維)に水を浸透させ、染料と繊維分子を結合させる加工工程です。しっかり結合させて乾燥させれば再び水分が浸透しても結合した色素は取れにくくなります。

和紙では水分がつくと色落ちしますが、繊維に染色したら普通には洗濯しても色落ちはしませんよね。繊維の違いなのでしょうか。

#当店染料の色見本はここ

染料の種類

繊維の種類にあわせて染料が選ばれるようで、たくさんの種類がありますが、和紙の場合は主に次の2種が使われます。

- 酸性染料・・・酸性の浴槽で動物性の繊維(羊毛・絹・ナイロン)にむく。比較的対候性がよい。(当店では赤など)

- 塩基性染料・・・発色や着色がよいが耐光性が弱い。紙・パルプやアクリル繊維に向く。化学構造が簡単なので軽く、少ない量のわりに濃い色ができる。(当店では青、緑、紫、黄、桃、茶など)

染料の使い方(夜高の場合)

最近の染料は化学合成で作られているので、どの染料も水よりもお湯のほうがよく溶け、また染める温度が高くなると繊維が広がるのでよく染まります。ただ、沸騰したお湯は、水が安定しないので溶け方にムラができ、一方、温度が低いと溶けきれず固まりができてやはりムラになるようです。よって溶かす温度は60-90℃くらいがいいようです。

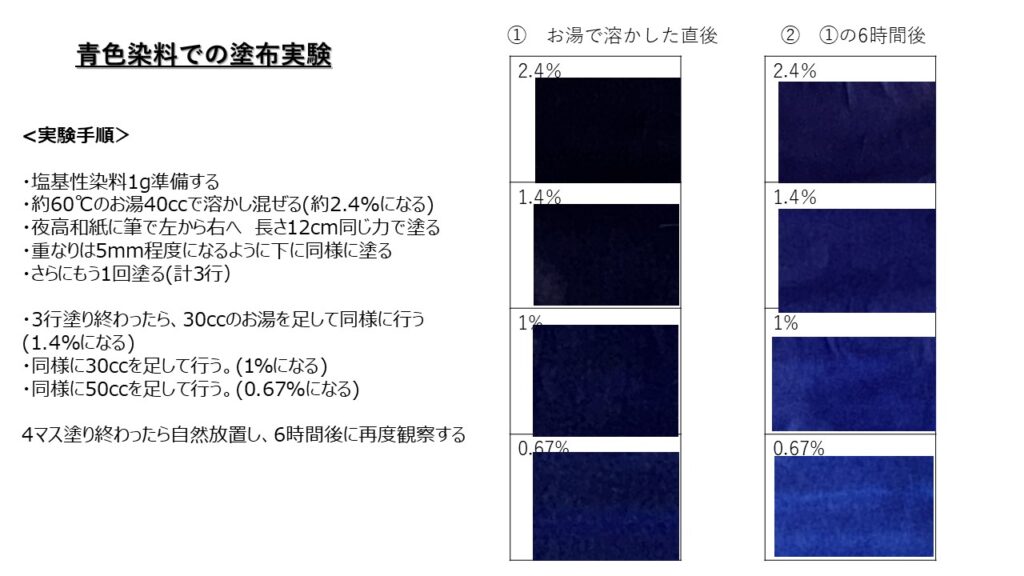

濃度はメーカー指定では0.75%~2.5%(色によって異なる)ですが、これは繊維に染色する時の目安(カラーチャートでの基準値)で、夜高の場合は経験的には酸性染料で3~6%、塩基性染料で1%~3%が良いようです。つまり、10gの塩基性染料では約300~1000CCになります。たいていは濃く作って希釈して使うのですが、お湯で濃く作っても冷めると成分が析出することがあり、それをペーパーフィルターで濾して使うと結局薄くなることがあります。

色合いは和紙との相性もあります。全般に、塗った直後は濃く見えるのですが、乾くと薄くなるのでなかなか難しいところです。

めざす色を決め、溶かし方や塗り方・温度も標準化しておくとよいでしょう。(各町内には秘伝のレシピがあるそうです。)

それでも染料メーカー曰く、ロットのばらつきや経時変化もあるので、「事前に必ずお試しを」とあります。

染料取り扱い注意事項

- 粉末の状態では気中に浮遊することがあります。溶解時に吸入・付着しないようにマスク・手袋・メガネ・帽子等の保護具を着用し、汚れてもかまわない服・部屋で作業を行ってください。

- 皮膚に付着した場合は多量の水と石鹸で洗ってください。

- 溶液も含めて飲用(誤飲)しないように管理徹底してください。

- 体調に関する症状が出た場合は医師の診断・手当を受けてください。

- 内容物・容器・溶液を廃棄する場合は市町村の指示に従ってください。

- 使い残しの染料は袋から空気を抜いて密閉し、新聞紙に包み、缶などに収めて日光を遮断、湿気を防いで保管し、1~2年で使い切ることをお勧めします。経時変化で劣化する可能性がありますので、新旧品を混ぜてお使いにならないようにご注意ください。

ご不明な点がございましたらお問い合わせください。

コメントを残す